俺の鉄人28号

2016/02/09最初に断っておくが、鉄人28号とはあまり関係ない。抽象的な鉄人28号の話なのだ。

前回、昭和三十年代の俺の子供時代の話を書いたら、ふとある男を思い出した…

小学生時代の俺には大人の親友が一人いた。その親友の名前は「カツジ」(仮名)という男だった。年齢は不詳だが、おそらく当時は30才前後ぐらいだったと思う。

幼い少年と30男の友情なんて不思議だろうが、それには少し訳がある。

その親友のカツジは二つ先の村に住む知恵遅れの中年男だった。そしてカツジは言葉が話せない聾唖者だった。もちろん字の読み書きも出来なく、体は大人でも知能は当時小学生の低学年だった俺と同じぐらいだった。

そんな障害者だったカツジは家でも厄介者だったらしく、毎日何のあてもなく、近所の村や時には遠くの村まで足を延ばして一日中徘徊して時間を潰していた。

いつも作業帽を斜めにかぶり、灰色の上下の作業服を着て、ゴム長靴を履いて田舎を徘徊していた。

カツジは徘徊しながら、道端に落ちている煙草を拾って、それを爪楊枝に刺して吸っていた。

体も大きく力持ちのカツジは、子供達の間では恐れられていた。それは外見も影響していた。坊主頭で目は血走って、口元からダラリとよだれを垂らす姿は、一目で普通じゃないのがわかった。

そんな容姿から、周りの子供達はカツジと出くわすと慌てて逃げ出した。特に幼い子供はカツジの容姿を怖がって泣いた。

子供逹が恐れれば恐れるほど、カツジはそれに反応して奇声を発した。知恵遅れとはいえ、自分が嫌われて避けられてるのがわかるからだ。

地域の人達もそんなカツジをバカにして、邪魔者扱いしていた。カツジが近くを通ろうものなら、周りの人は罵声を浴びせた。「カツジ! こっちに来るな! あっちへ行け! 」中には棒やほうきを振り上げる人もいた。

時代は障害者を哀れむというよりは、忌み嫌うといった時代だった。

そんなカツジは午後になると、俺の家によく立ち寄った。それは俺の両親がカツジを差別することなく、普通に接していたからだった。

祖母や母はカツジが来ると、いつも優しい言葉をかけていた。

母「あら、カッちゃん、今日は頭丸めて綺麗になったじゃない。」

カツジ「ウヒャイッ!」かん高い声で喜ぶカツジ。

祖母「お茶菓子あるから食べな。」

カツジ「アトッ、アトッ。」(ありがとうの意味)

そんな何気ない会話をカツジは喜んでいた。家に来るとカツジは何をするでもなく、庭先で両親の後を追って、草むしりや薪割りを見ているだけだった。

そして時々話し掛けられる事が、カツジにとっては楽しみのようだった。あまり相手にされないカツジは、普通の会話さえ飢えていたのかもしれない。

カツジは言葉が話せない分、表情や仕草で意志疎通をした。

カツジの返事は顎を大きくしゃくり上げて、何度も頷くのがカツジ特有の返事だった。声は「アー」とか「ウー」といったカン高い擬音しか出なかった。そういった俺の家族との触れ合いが嬉しかったのか、カツジは俺の家によく顔を出した。

俺が物心付いた頃から、カツジは顔見知りのオジサンだった。俺がまだ赤ん坊だった頃は、カツジが俺を背負って子守りをしてくれた事もあったようだ。

根は素直で心優しいカツジだったが、外見と障害で周りからは避けられていた。他の人間には敵対心を見せたカツジだったが、俺や俺の家族に対してはごく普通の優しい人間だった。

そんな関係だったから、俺は近所の子供達がカツジを恐れても、全然怖くなかったし、俺には優しいカツジが好きだった。

カツジはいつも腹を空かせていた。そんな様子を察して家族が、おにぎりを差し出すと、カツジはむしゃぶるように食べた。

いつものように小学校から帰ると、カツジが庭先に居た。俺の顔を見ると嬉しそうに近寄って来た。そしてポケットから饅頭を取り出すと俺に差し出した。

おかしいな…いつも腹を空かしているカツジが…この饅頭どうしたんだろ? と思いながら手を出すと、

「勤! 貰うな! それ食っちゃ駄目だぞ! 」後ろから兄の声が聞こえた。

俺「なんでだよぉ…」

兄「その饅頭はなぁ、墓場から持ってきてるんだ。」

俺「墓場のお供え物か?…」

兄「そうだ。」俺は慌てて出した手を引っ込めた。

俺「い、いいよ、いらない。」と断ると、カツジは本当に寂しそうな顔をした。カツジの気持ちは嬉しかったが、さすがに墓場のお供え物は食えない…

そうか…時々カツジが食ってるリンゴや団子は墓場から失敬してきた物だったのか…と、その時に知った。

カツジを恐れる村の子供達は、カツジを見ると慌てて逃げた。だが俺と一緒に遊んでる時は、カツジが現れても逃げなかった。カツジは俺の遊び相手には決して威嚇はしなかった。みんなそれを知っていた。カツジは俺の親友だった。だから俺は年の離れた大人のカツジを呼び捨てにしていた。

俺「お~い、カツジ、こっち来てこの木を引っこ抜いてくれえ~。」

カツジ「ウーッ」

怪力のカツジは木刀作りや、子供の手に負えない作業の時は頼もしい存在だった。

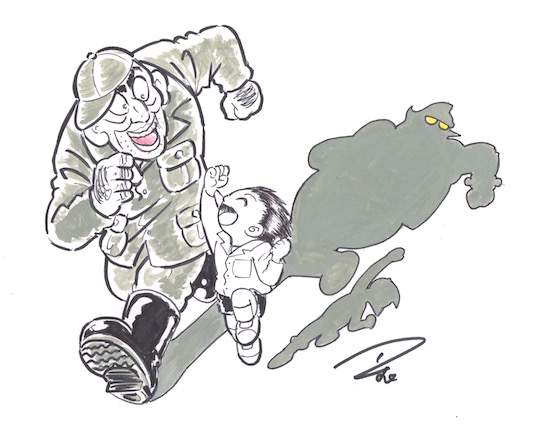

ある時、下校途中に町に住む年上の子供達に絡まれてしまった。数人に取り囲まれて、罵声を浴びせられた。マズいなぁ…と思ってると、数メートル先にカツジがひょっこり現れた。

俺の異変を察したのか、カツジは奇声をあげた。

「ふひょっ! ふひょっ !」興奮したカツジが鬼のような形相でこっちに向かってきた。

「カッ、カッ、カツジだあ~!」その姿に驚いた上級生達は、慌てて逃げ出した。

「ひょっ、ひょっ、ンガッ、アガッ、グガアーッ!」カツジは奇声をあげて逃げて行く子供達を目で追っている。その目は恐ろしいほど血走っている。「うひっ、うひーっ、」興奮して息が荒い。

「カツジ、ありがとう。」俺がそう言うと、カツジは俺の顔を見て、もう大丈夫だと言うように何度も大きく顎をしゃくり上げて頷いた。

カツジは俺にとって、頼もしい「鉄人28号」のようだった。

そんな頼もしいカツジだったが、今振り返ると、子供だった俺は、カツジといつしか上下関係が逆転しまっていた。

カツジより自分の方が物事をテキパキ出来る。そして物も知っている。そんな思いから、いつしかカツジを年下の弟分として扱ってしまっていたのだった。

地面に棒で絵を描いて、「これが鉄人だ、隣がアトム。」そんな事を言っても、何もわからないカツジにはチンプンカンプン…

「ンギャッ???…」不思議そうな顔して、カツジは首を左右に振るばかり。

俺「なんだカツジは、何も知らないんだなぁ…」幼い俺にはそういった感情が成長してなかった。徐々に成長していくにつれ、カツジの置かれた辛い状況を知っていく。

俺のことは赤ん坊時代から知っているカツジは、それでも俺には優しかった。たとえ俺がへそを曲げてカツジに辛く当たってしまっても、カツジは決して腹を立てなかった。困った表情でオロオロするだけだった。

俺の家族が好きだったカツジは、俺を護らなければという思いがあったのだろうか、そんな気持ちをカツジからいつも感じていた。まるでカツジは「犬神家の一族」に出てくる律儀な「猿蔵」みたいな男だった。

カツジが家に帰るのは、辺りが暗くなってからだった。俺の村から何キロも先にある家に歩いて帰って行った。家に帰ってもカツジの寝床は母屋ではなく、農機具置き場の納屋で寝起きしてる話を聞いていた。そして親からは実の弟が「兄」だと教えられて育っていた。その「兄」には絶対服従だったようで、遠くから兄の姿が見えると、物陰に身を隠した。

月日が流れ、俺が中学生になると、カツジと一緒に遊ぶ事は無くなったが、相変わらず俺の家に顔を出した。

ある日、高校生になる兄の女友達二人が遊びに来た。

みんなで神社でおしゃべりをしていると、そこへカツジがやって来た。

二人の女子高生は地元では「有名なカツジ」の出現に驚いて逃げだした。

兄が後を追って「大丈夫だよ。」と説得して連れ戻すと、カツジは女の子に興味があったらしく、仲間に入れて欲しくて再び近づいて来た。

小刻みに震える二人の女の子に兄は、「カツジは何もしなければ危害は加えないよ。」と言っても女の子はまだ震えてる。近くでニタリとした顔でカツジは女の子の様子を見ている。

兄「女の子に変な事しちゃ駄目だからな。」と兄が言うと、カツジはいつものように顎を大きくしゃくり上げて何度も頷いた。カツジはただその場に居たいだけなのだ。

だがカツジに対して、我慢の限界に達した女の子は、再びその場を離れた。

再び兄が後を追って女の子を説得して呼び戻すが、カツジが近づくとまた離れるの繰り返し…

兄「カツジ、悪いけど、大事な話しがあるんだ。だから向こうに行っててくれないか。」兄がそう言うと、カツジはその言葉に従ってその場を離れるが、しばらくするとまた来てしまう。女の子は小刻みに震えて我慢してる。再び兄の注意…それの繰り返しだった。

しまいに兄が怒って、「カツジ! 向こうへ行けって何回も言ってるだろ!」と怒鳴った。

その剣幕に驚いたカツジは背中を丸めてスゴスゴと去って行った。

可哀想に思った俺はカツジの後を追った。追いついてカツジの顔を見ると、カツジは今にも泣きそうな顔だった。後にも先にも、カツジのあんな悲しい顔は見た事はなかった。

そこへたまたま俺の母親が通りかかった。

母「あらカッちゃん、どうしたの? 」

その言葉を聞いたカツジは、母親を見るなり、大きな体を震わせながら、グチャグチャの顔で、兄の居る方を指差した。そして、「アンチャ、アンチャ!」とカン高い嗚咽で叫んだ。(アンちゃんが意地悪した…)

母は兄がイジメたのだと早トチリして、兄の所に向かった。

だが、兄から事情を聞いた母もどうする事も出来なかった。

カツジは女の子に興味があっても、恐れられて近寄る事さえ出来ない。それでも俺の兄だったらそれを許してくれる…そんな思いだったのだろ。

それが打ち砕かれて、カツジは二重のショック受けた…俺はただ黙って、カツジの側に居てやる事しか出来なかった…

万が一にも、カツジが変な事をしようにも、すでにカツジには男性機能が無かった。

家族の意志でカツジは「去勢」させられていた。それは家族の万が一の「犯罪予防策」だったのか、地域の人達に対する「安全」の誇示だったのかはわからないが、それは周知の事実だった。

当時の田舎の世相は、人権意識は低く、障害者は犬や猫のような扱いだった。地域の人間の意識は、「アイツはキ○○イだから相手にするな。」ただそれだけだった。そしてそれ以上でも、それ以下でもなかった。唯一の救いはカツジが隔離される事もなく、自由に出歩く事が出来た事ぐらいだった。

俺の家族はカツジとの交流で、特別な事は何ひとつしていない。ただ普通に接してしていただけだった。地域で邪魔者扱いされたカツジにとって、それが救いだったかもしれない。

大人になって俺が帰省すると、無人駅のホームでよくカツジに出くわした。カツジが駅に出没するのには訳があった。人が行き来する場所には、煙草の吸い殻が落ちている。それを拾って吸うのが目的だった。

カツジは俺を見つけると、嬉しそうに近寄って来た。「うひょおっ!」俺の背中をバンバン叩いて再会を喜んだ。

ある年に東京に戻る無人駅でまたカツジと出会った。煙草が大好きなカツジに俺がタバコを一箱やると、カツジは目を見開いて喜んだ。そして列車が来ると、ホームから俺が見えなくなるまでカツジは手を振っていた。それがカツジとの最後の別れだった。

時が流れ、俺の実家が無くなってしまった頃、人づてにカツジが死んだ事を聞いた。

夜の徘徊中に車に跳ねられて死んでしまったらしい…

カツジの人生はハンデもあって、恵まれてなかった。だが心は誰よりも純粋で優しかった。

俺も子供時代には本当に辛い事もあった。それでもカツジが俺を強くしてくれた。俺の苦しみなんて、カツジの苦しみ以下だったから。

カツジは強かった。魂は誰よりも強かった。生まれ代わったらまた会おう。それまで安らかに眠ってくれ。

俺の鉄人、いや、「哲人28号カツジ」